Körperverletzung Situation

Vorfall Übersicht

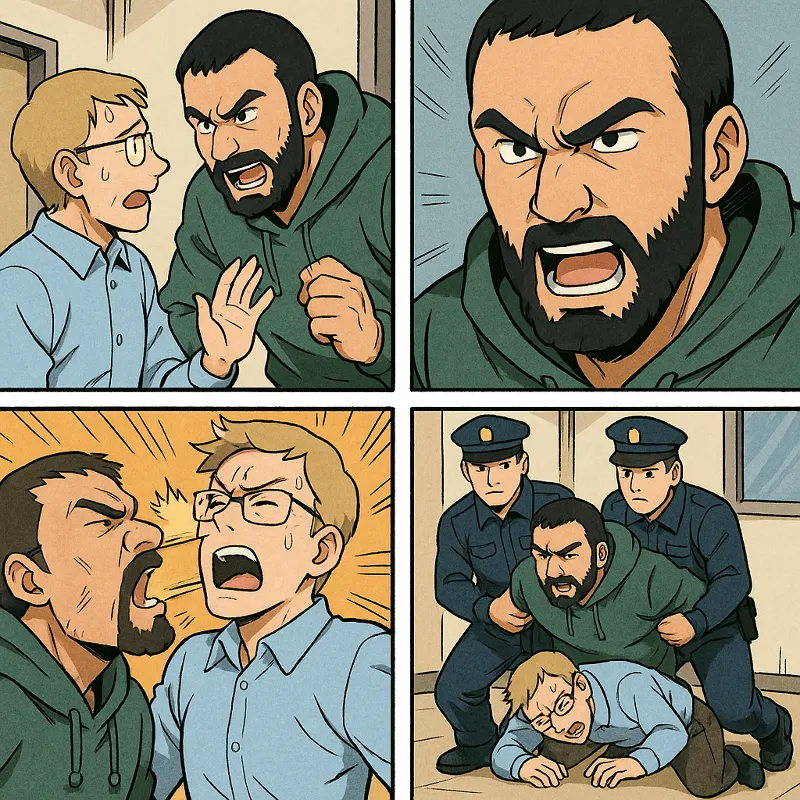

Am 31. Januar 2004 kam es in einem Sozialzentrum in der Stadt Neu-Ulm zu einem Zwischenfall, der rechtliche und gesellschaftliche Wellen schlug. Khaled al-Masri, ein libanesisch-deutscher Staatsbürger, soll an diesem Tag einen Sozialarbeiter angegriffen haben. Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall um etwa 14:00 Uhr, als al-Masri mit dem Sozialarbeiter, dessen Name aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wurde, in einen verbalen Streit geriet. Der Streit eskalierte, und al-Masri soll den Sozialarbeiter körperlich angegriffen haben. Zeugen geben an, dass es sich um einen heftigen Schlag gehandelt habe, der den Sozialarbeiter zu Boden brachte. Die genauen Umstände, die zu dieser Eskalation führten, sind nicht vollständig geklärt, jedoch wird vermutet, dass persönliche Differenzen oder Missverständnisse eine Rolle gespielt haben könnten. Die Polizei wurde kurz nach dem Vorfall informiert, und al-Masri wurde noch am Tatort in Gewahrsam genommen.

Strafe

In Deutschland wird Körperverletzung gemäß § 223 des Strafgesetzbuchs (StGB) geahndet. Diese Vorschrift besagt, dass eine Person, die eine andere körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Im Fall von Khaled al-Masri könnte die Strafe variieren, abhängig von der Schwere der Verletzungen des Sozialarbeiters und den Umständen des Angriffs. Sollte es sich um eine einfache Körperverletzung handeln, könnte eine mildere Strafe verhängt werden. Doch wenn der Angriff als vorsätzlich und besonders brutal eingestuft wird, könnte eine härtere Strafe, eventuell unter Einbeziehung von Bewährungsauflagen, drohen. Der Ausgang des Verfahrens hängt dabei stark von den Beweisen und Zeugenaussagen ab, die vor Gericht präsentiert werden. Es wird erwartet, dass der Fall besonderes öffentliches Interesse weckt, da Khaled al-Masri bereits zuvor durch einen anderen Vorfall internationale Bekanntheit erlangt hatte.

Massenschlägerei in Stuttgart – Urteil durch BGH 1 StR 430/23 Körperverletzung 👆Körperverletzung Definition

Rechtsinhalt

Körperverletzung ist ein zentraler Begriff im deutschen Strafrecht und beschreibt die Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit einer Person. Diese Definition geht auf § 223 des Strafgesetzbuches (StGB) zurück, der klarstellt, dass eine körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung vorliegt, wenn durch eine Handlung die körperliche Integrität oder das Wohlbefinden eines Menschen nicht unerheblich beeinträchtigt wird. Eine körperliche Misshandlung kann dabei sowohl physisch als auch psychisch erfolgen, solange sie eine relevante negative Auswirkung auf den Körper oder die Gesundheit des Opfers hat. Die rechtliche Einordnung spielt eine entscheidende Rolle, da sie bestimmt, ob und in welchem Umfang strafrechtliche Schritte eingeleitet werden können.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für Körperverletzung sind im Strafgesetzbuch verankert, insbesondere in den §§ 223 bis 231 StGB. Diese Paragraphen definieren nicht nur die allgemeine Körperverletzung, sondern auch spezifische Tatbestände wie gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB), schwere Körperverletzung (§ 226 StGB) und Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB). Jeder dieser Tatbestände hat besondere Voraussetzungen und unterschiedliche Strafrahmen. Zum Beispiel wird bei der gefährlichen Körperverletzung ein besonderes Tatmittel verwendet, wie etwa eine Waffe oder ein gefährlicher Gegenstand. Die Schwere der Körperverletzung bestimmt somit die rechtlichen Konsequenzen und die Höhe der Strafe, die verhängt werden kann.

Abgrenzung

Die Abgrenzung der Körperverletzung zu anderen Straftatbeständen ist von großer Bedeutung, um Missverständnisse und falsche rechtliche Einordnungen zu vermeiden. Beispielsweise ist die Abgrenzung zur fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) wichtig, da bei dieser Form der Vorsatz fehlt. Hierbei wird die Verletzung durch Unvorsichtigkeit oder Nachlässigkeit verursacht, ohne dass die betreffende Person die Absicht hatte, jemandem zu schaden. Ein weiteres Beispiel ist die Abgrenzung zur Nötigung (§ 240 StGB), bei der es um die Ausübung von Gewalt oder Drohung zur Erzwingung eines bestimmten Verhaltens geht. Diese Unterschiede sind entscheidend, um die richtige strafrechtliche Bewertung vorzunehmen und die angemessene Strafe zu bestimmen.

Rechtliche Folgen

Strafrahmen

Der Strafrahmen für Körperverletzung hängt stark von der Schwere der Tat und den Umständen ab. Eine einfache Körperverletzung nach § 223 StGB wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Bei gefährlicher Körperverletzung (§ 224 StGB) erhöht sich die Strafandrohung auf sechs Monate bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Bei besonders schweren Fällen, wie der schweren Körperverletzung (§ 226 StGB), kann die Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren betragen. Die Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB) zieht sogar eine Freiheitsstrafe von drei bis fünfzehn Jahren nach sich. Diese Unterschiede im Strafmaß zeigen, wie wichtig die genaue rechtliche Einordnung und die Berücksichtigung aller Umstände sind, um eine gerechte Strafe zu gewährleisten.

Zivilrechtliche Ansprüche

Neben den strafrechtlichen Konsequenzen können Opfer von Körperverletzungen auch zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Diese Ansprüche beziehen sich häufig auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld, die dem Opfer zur Abdeckung medizinischer Kosten, Verdienstausfall oder für erlittene Schmerzen und Leiden zustehen. Die Grundlage hierfür bietet das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere die §§ 823 ff., die die Haftung für rechtswidrige Handlungen regeln. Die Durchsetzung dieser Ansprüche erfolgt vor den Zivilgerichten und erfordert häufig eine genaue Dokumentation der erlittenen Schäden sowie den Nachweis der Kausalität zwischen der Handlung des Täters und den erlittenen Schäden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Opfer nicht nur strafrechtlich, sondern auch finanziell eine Wiedergutmachung erhält.

Streit mit Messer endet vor Amtsgericht Schwelm Körperverletzung 👆Körperverletzung Gesetz

StGB Vorschriften

Paragraphen

Die Körperverletzung ist im deutschen Strafgesetzbuch (StGB) geregelt, insbesondere in den Paragraphen 223 bis 231. Paragraph 223 StGB definiert die einfache Körperverletzung. Er besagt, dass eine Person, die eine andere körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Der Begriff „körperlich misshandeln“ bedeutet dabei jede üble, unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden nicht unerheblich beeinträchtigt. Unter „Gesundheit schädigen“ versteht man das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustandes.

Ein schwerwiegenderer Fall ist die gefährliche Körperverletzung, die in Paragraph 224 StGB beschrieben wird. Sie liegt vor, wenn die Körperverletzung unter bestimmten erschwerenden Umständen begangen wird, wie etwa durch Einsatz einer Waffe oder eines gefährlichen Werkzeugs, oder wenn die Tat gemeinschaftlich mit anderen ausgeführt wird. Die Strafe hierfür reicht von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die schwerste Form der Körperverletzung, die schwere Körperverletzung, wird in Paragraph 226 StGB behandelt. Hierbei handelt es sich um Verletzungen mit gravierenden Folgen, wie etwa dem Verlust eines wichtigen Gliedes des Körpers oder einer dauerhaften Entstellung. Der Strafrahmen hierfür ist entsprechend höher angesetzt, beginnend bei einem Jahr Freiheitsstrafe.

Gesetzestexte

Die genaue Formulierung der Gesetzestexte im StGB ist entscheidend für das Verständnis der verschiedenen Tatbestände der Körperverletzung. Paragraph 223 StGB formuliert beispielsweise: „Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Diese klare Sprache hilft, die verschiedenen Elemente der Tat zu identifizieren und zu verstehen, welche Handlungen strafbar sind. Paragraph 224 StGB ergänzt dies, indem er spezifiziert, unter welchen erschwerenden Bedingungen eine Körperverletzung als ‘gefährlich’ eingestuft wird, etwa durch die Verwendung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.

Der Gesetzestext des Paragraphen 226 StGB beschreibt, dass eine schwere Körperverletzung dann vorliegt, wenn durch die Tat das Sehvermögen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit eines Menschen verloren gehen oder erheblich beeinträchtigt werden. Auch der Verlust oder die dauerhafte Gebrauchsunfähigkeit eines wichtigen Gliedes des Körpers zählt dazu, ebenso eine dauerhafte Entstellung in erheblichem Maße. Diese präzise Sprache ist nicht nur für Juristen wichtig, sondern auch für jeden, der sich über die rechtlichen Konsequenzen von Körperverletzungen informieren möchte.

Relevante Gesetze

Zusammenhang

Die Regelungen zur Körperverletzung im StGB stehen in engem Zusammenhang mit anderen gesetzlichen Bestimmungen, die den Schutz der körperlichen Unversehrtheit betreffen. Dazu gehört beispielsweise das zivilrechtliche Schadensersatzrecht, das in den Paragraphen 823 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verankert ist. Wer durch eine widerrechtliche Handlung, wie etwa eine Körperverletzung, einem anderen einen Schaden zufügt, ist grundsätzlich verpflichtet, diesen zu ersetzen. Diese zivilrechtlichen Ansprüche bestehen unabhängig von den strafrechtlichen Konsequenzen und ermöglichen es dem Opfer, für erlittene Schäden, wie Behandlungskosten oder Schmerzensgeld, eine Entschädigung zu erlangen.

Ein weiterer relevanter Zusammenhang besteht mit dem Gewaltschutzgesetz, das insbesondere im familiären oder häuslichen Bereich zum Tragen kommt. Es ermöglicht schnelle und unbürokratische Maßnahmen zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt. Diese gesetzliche Regelung ergänzt die strafrechtlichen Bestimmungen, indem sie präventive Maßnahmen bietet, die den Schutz von Opfern im Vordergrund haben und so eine erneute Viktimisierung verhindern sollen.

Ergänzende Bestimmungen

Ergänzend zu den primären Regelungen im Strafgesetzbuch gibt es eine Vielzahl von Bestimmungen, die das Thema Körperverletzung betreffen. Dazu gehören unter anderem Regelungen zu Notwehr und Nothilfe gemäß Paragraph 32 StGB. Diese Bestimmungen erlauben es einer Person, unter bestimmten Umständen Gewalt anzuwenden, um sich selbst oder andere vor einem rechtswidrigen Angriff zu schützen. Die Grenzen dieses Rechts sind jedoch eng gesteckt und erfordern eine genaue Abwägung der Verhältnismäßigkeit der Mittel.

Weitere ergänzende Bestimmungen finden sich im Jugendgerichtsgesetz (JGG), das speziell auf die Strafverfolgung von Jugendlichen abzielt. Hier wird der Fokus stärker auf erzieherische Maßnahmen gelegt, anstatt auf reine Bestrafung, um die Resozialisierung zu fördern. Auch international geltende Rechtsnormen, wie die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die unter anderem das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit schützt, spielen eine Rolle. Diese vielfältigen rechtlichen Bestimmungen zeigen, wie umfassend das deutsche Rechtssystem darauf abzielt, die körperliche Unversehrtheit der Menschen zu schützen und bei Verstößen angemessene Konsequenzen zu ziehen.

Faustschlag in Asylunterkunft führt zu Erblindung Körperverletzung 👆Körperverletzung Fallstudien

Gerichtsurteile

Urteilsbegründung

Ein bemerkenswertes Urteil in der Rechtsprechung zur Körperverletzung wurde im Fall BGHSt 48, 77 gefällt. Der Angeklagte hatte im Rahmen eines Streits seinem Kontrahenten mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen, was zu erheblichen Verletzungen führte. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass der Vorsatz des Täters, schwere körperliche Schäden zu verursachen, klar erkennbar war. Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte fest, dass bereits das Verwenden eines gefährlichen Werkzeugs in einer konfliktgeladenen Situation den Vorsatz zur schweren Körperverletzung begründe. Diese Entscheidung basiert auf § 224 StGB, das die gefährliche Körperverletzung behandelt. Diese Vorschrift sieht vor, dass eine Körperverletzung als gefährlich gilt, wenn sie mit einer Waffe oder einem anderen gefährlichen Werkzeug begangen wird. Der BGH betonte, dass der Täter sich der möglichen Konsequenzen seines Handelns bewusst sein musste.

Rechtsfolgen

Die Rechtsfolgen einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung sind erheblich. Im erwähnten Fall wurde der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Diese Entscheidung zeigt die Ernsthaftigkeit, mit der das deutsche Rechtssystem solche Delikte behandelt. Nach § 224 StGB wird eine gefährliche Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Der Strafrahmen verdeutlicht, dass das Gericht die Schwere der Tat und die Umstände berücksichtigen muss, um eine gerechte Strafe zu verhängen. In diesem speziellen Fall wurden erschwerende Umstände berücksichtigt, insbesondere die Brutalität des Angriffs und das hohe Verletzungsrisiko für das Opfer. Der BGH hob hervor, dass solche Taten nicht nur individuelle Schicksale betreffen, sondern auch das gesellschaftliche Sicherheitsgefühl negativ beeinflussen können.

Vergleichbare Fälle

Ergebnisse

In einem weiteren Fall, OLG Frankfurt, Beschluss vom 11. Februar 2009 – 3 Ws 102/09, wurde ein Angeklagter wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, nachdem er während eines Streits in einer Bar ein Glas zerbrach und die Scherben als Waffe einsetzte. Das Oberlandesgericht (OLG) bestätigte die Verurteilung und argumentierte, dass die Verwendung von zerbrochenem Glas eindeutig den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfülle. Die Verletzungen des Opfers wurden als schwerwiegend eingestuft, da sie bleibende Narben hinterließen. In solchen Fällen wird oft die Frage des Vorsatzes und der Gefährlichkeit des verwendeten Werkzeugs intensiv geprüft. Das Gericht stellte klar, dass der Angeklagte bewusst ein erhebliches Verletzungsrisiko in Kauf nahm. Diese Entscheidung zeigt, wie Gerichte auch bei vermeintlich alltäglichen Gegenständen als Tatwerkzeug die Gefährlichkeit bewerten.

Analyse

Die Analyse vergleichbarer Fälle zeigt, dass deutsche Gerichte bei der Beurteilung von Körperverletzungsdelikten besonders auf die Art des Tatwerkzeugs und den Vorsatz des Täters achten. Die Urteile verdeutlichen, dass auch alltägliche Gegenstände, wenn sie in einer bestimmten Art und Weise verwendet werden, als gefährliche Werkzeuge im Sinne des § 224 StGB gelten können. Diese Rechtsprechung spiegelt das Bedürfnis wider, die Gesellschaft vor gewalttätigen Übergriffen zu schützen und Täter angemessen zu bestrafen. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Gerichte bei ihren Entscheidungen stets die individuellen Umstände des Falls berücksichtigen. Es zeigt sich, dass die Abwägung zwischen Täterschutz und Opferschutz eine zentrale Rolle spielt. Gerade in Situationen, in denen der Täter in einem emotional aufgeladenen Umfeld handelt, wie zum Beispiel bei Kneipenschlägereien, ist das Gericht gefordert, die Motivlage und den Vorsatz genau zu untersuchen. Diese detaillierte Prüfung soll sicherstellen, dass die Strafzumessung sowohl die Tat als auch die Täterpersönlichkeit gerecht widerspiegelt.

Jérôme Boateng wegen Angriff auf Ex-Freundin verurteilt Körperverletzung

Amateurboxer schlägt Zellengenossen bewusstlos Körperverletzung 👆

[…] Khaled al-Masri greift Sozialarbeiter an Körperverletzung 👆 […]