Körperverletzung bei Straßenfest

Vorfallbeschreibung

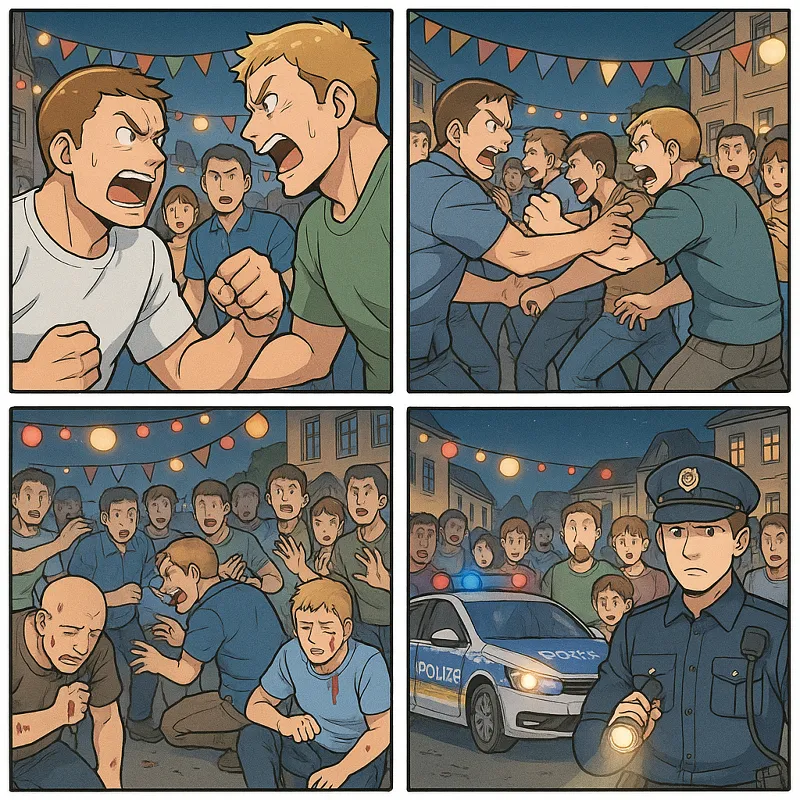

Am 15. August 2023, gegen 21:00 Uhr, kam es bei einem gut besuchten Straßenfest in Frankfurt zu einer Auseinandersetzung. Laut Augenzeugenberichten begann der Vorfall, als zwei Männer in einen verbalen Streit gerieten. Die Ursache des Streits ist bis heute unklar, jedoch eskalierte die Situation schnell in körperliche Gewalt. Mehrere umstehende Personen versuchten, die Streithähne zu trennen, was jedoch dazu führte, dass weitere Beteiligte in die Auseinandersetzung hineingezogen wurden. Es wird berichtet, dass in der Folge mindestens fünf Personen Verletzungen erlitten, darunter Prellungen und Schnittwunden. Die Polizei wurde sofort alarmiert und traf innerhalb weniger Minuten am Ort des Geschehens ein. Die Ordnungskräfte konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen und mehrere Personen vorläufig festnehmen. Der Vorfall führte zu einem vorzeitigen Ende des Festes, da die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Konsequenzen

Die rechtlichen Konsequenzen für die an der Schlägerei beteiligten Personen könnten erheblich sein. In Deutschland wird Körperverletzung nach § 223 StGB bestraft, wobei eine einfache Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet wird. Sollte es sich jedoch um eine gefährliche Körperverletzung handeln, was bei Einsatz von Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen der Fall sein könnte, erhöht sich das Strafmaß gemäß § 224 StGB auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Im beschriebenen Fall wird noch untersucht, ob zusätzliche Straftatbestände, wie zum Beispiel Landfriedensbruch nach § 125 StGB, zutreffen, da die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit stattfand und eine größere Menschenmenge involviert war.

Darüber hinaus können zivilrechtliche Folgen auf die Täter zukommen. Geschädigte Personen haben das Recht, Schadensersatz und Schmerzensgeld zu fordern. Solche Forderungen werden oft auf dem Zivilrechtsweg durchgesetzt und können erhebliche Summen erreichen, abhängig von der Schwere der Verletzungen und den daraus resultierenden Folgen für die Opfer. Die Beteiligten des Vorfalls müssen sich nun den strafrechtlichen Ermittlungen stellen und möglicherweise auch zivilrechtliche Konsequenzen tragen.

Die Ermittlungen der Polizei werden voraussichtlich einige Wochen in Anspruch nehmen, da Zeugenaussagen gesammelt und Videoaufnahmen ausgewertet werden müssen. Auch die medizinischen Berichte der Verletzten werden eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Vorfalls spielen. Es bleibt abzuwarten, welche strafrechtlichen Schritte die Staatsanwaltschaft einleiten wird und ob es zu einer Gerichtsverhandlung kommt.

Betrunkener wirft Glasflasche – Opfer schwer verletzt Körperverletzung 👆Körperverletzung Definition

Rechtliche Einordnung

Körperverletzung ist ein zentraler Begriff im deutschen Strafrecht. Dieser Tatbestand ist im Strafgesetzbuch (StGB) in den §§ 223 bis 231 geregelt. Eine Körperverletzung liegt vor, wenn jemand eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Verletzung vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde. Der Schutzbereich der Körperverletzungsdelikte umfasst nicht nur die körperliche Unversehrtheit, sondern auch die psychische Gesundheit. Besonders relevant ist die Unterscheidung zwischen einfacher und gefährlicher Körperverletzung, da diese Unterscheidung erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß haben kann.

Arten der Körperverletzung

Einfache Körperverletzung

Die sogenannte einfache Körperverletzung ist in § 223 StGB beschrieben. Sie umfasst alle Handlungen, die eine körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung verursachen, ohne dass dabei besondere Gefährdungsmomente vorliegen. Ein alltägliches Beispiel wäre eine Ohrfeige, die zwar schmerzhaft ist, aber keine bleibenden Schäden hinterlässt. Die einfache Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Wichtig ist hierbei, dass auch der Versuch einer Körperverletzung strafbar ist, was bedeutet, dass bereits der Versuch, eine andere Person zu verletzen, rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Gefährliche Körperverletzung

Die gefährliche Körperverletzung, geregelt in § 224 StGB, stellt eine Qualifikation der einfachen Körperverletzung dar. Sie liegt vor, wenn die Tat mit bestimmten Mitteln oder in einer besonderen Art und Weise begangen wird, die die Gefährlichkeit der Handlung erhöht. Hierzu zählen unter anderem die Verwendung von Waffen oder gefährlichen Werkzeugen, das Beibringen von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen sowie gemeinschaftlich begangene Körperverletzungen. Ein Beispiel für eine gefährliche Körperverletzung wäre der Einsatz eines Messers oder einer zerbrochenen Flasche während eines Streits. Die Strafandrohung ist hier deutlich höher als bei der einfachen Körperverletzung und reicht von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Beispiele

Typische Fälle

Typische Fälle von Körperverletzung sind in der Praxis sehr vielfältig und können in nahezu jedem sozialen Umfeld auftreten. Ein klassisches Beispiel ist die Schlägerei in einer Bar, bei der ein Beteiligter einem anderen einen Faustschlag versetzt und dadurch ein blaues Auge verursacht. Auch Auseinandersetzungen auf dem Schulhof, bei denen Schüler körperlich aufeinander losgehen, sind keine Seltenheit. Entscheidend ist dabei stets, dass eine körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung stattgefunden hat. Interessant ist, dass auch sportliche Auseinandersetzungen, bei denen es zu Verletzungen kommt, unter bestimmten Umständen als Körperverletzung gewertet werden können, wenn die Verletzungsvorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

Ausnahmen

Nicht jede körperliche Schädigung wird automatisch als Körperverletzung bestraft. Es gibt Ausnahmen, bei denen trotz einer Verletzung keine Strafbarkeit besteht. Ein bekanntes Beispiel ist die Einwilligung des Verletzten, die eine Körperverletzung unter Umständen rechtfertigt. Diese Einwilligung muss jedoch ausdrücklich und in Kenntnis aller Risiken erteilt werden. Ein alltägliches Beispiel ist die Teilnahme an einem Boxkampf, bei dem die Teilnehmer mit Verletzungen rechnen müssen. Auch medizinische Eingriffe, die mit dem Einverständnis des Patienten vorgenommen werden, gelten nicht als Körperverletzung. In solchen Fällen ist die Einwilligung eine rechtfertigende Wirkung, die die Strafbarkeit der Handlung ausschließt. Wichtig ist hierbei, dass die Einwilligung nicht sittenwidrig sein darf, was beispielsweise bei extremen Körpermodifikationen der Fall sein könnte.

Mutter verletzt Tochter mit Gürtel bei Strafe Körperverletzung 👆Körperverletzung Gesetzeslage

Paragraphen im StGB

Im deutschen Strafgesetzbuch (StGB) ist die Körperverletzung ein zentrales Delikt, das in mehreren Paragraphen geregelt wird. Diese Paragraphen definieren nicht nur, was als Körperverletzung gilt, sondern unterscheiden auch zwischen verschiedenen Schweregraden der Tat. Die gesetzlichen Bestimmungen sollen sicherstellen, dass der Schutz der körperlichen Unversehrtheit gewährleistet wird und Täter angemessen zur Verantwortung gezogen werden.

Paragraph 223

Der Paragraph 223 StGB befasst sich mit der einfachen Körperverletzung. Nach diesem Paragraphen macht sich strafbar, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt. Eine körperliche Misshandlung liegt vor, wenn das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt wird. Der Gesetzgeber sieht hier eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Diese Regelung zielt darauf ab, auch leichtere Formen der Gewaltanwendung zu sanktionieren und Opfern einen rechtlichen Schutz zu bieten.

Paragraph 224

Paragraph 224 StGB behandelt die gefährliche Körperverletzung. Diese Form der Körperverletzung wird schwerer geahndet, da sie unter erschwerten Bedingungen erfolgt. Dazu zählen unter anderem die Verwendung von Waffen oder gefährlichen Werkzeugen, ein hinterhältiger Überfall, eine gemeinschaftlich begangene Tat oder die Verwendung von Giften oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen. Die Strafe für eine gefährliche Körperverletzung reicht von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Diese Verschärfung spiegelt die erhöhte Gefährdung und die potenziell schwereren Folgen für das Opfer wider.

Gesetzesänderungen

Im Laufe der Jahre hat sich die Gesetzeslage im Bereich der Körperverletzung weiterentwickelt. Dies ist notwendig, um den gesellschaftlichen Veränderungen und den neuen Herausforderungen im Bereich der Kriminalität gerecht zu werden. Gesetzesänderungen können dazu dienen, Lücken im Recht zu schließen, den Opferschutz zu verbessern oder neue Formen der Kriminalität zu erfassen.

Relevante Urteile

Ein bedeutendes Urteil in diesem Zusammenhang ist das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. März 2012 (Az. 4 StR 50/12), in dem die Auslegung des Begriffs “gefährliches Werkzeug” im Sinne von Paragraph 224 StGB präzisiert wurde. Der BGH entschied, dass auch alltägliche Gegenstände als gefährliche Werkzeuge gelten können, wenn sie in einer Weise verwendet werden, die geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Diese Entscheidung zeigt, wie Gerichte zur Klarstellung und Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen beitragen können.

Historische Entwicklungen

Historisch gesehen hat sich der Umgang mit Körperverletzungsdelikten im deutschen Recht mehrfach gewandelt. Früher waren körperliche Züchtigungen in bestimmten Kontexten, wie etwa in der Ehe oder Erziehung, gesellschaftlich akzeptiert und gesetzlich erlaubt. Mit der zunehmenden Sensibilisierung für Menschenrechte und körperliche Unversehrtheit wurden solche Praktiken jedoch nach und nach geächtet und unter Strafe gestellt. Ein bedeutender Wendepunkt war die Abschaffung des Züchtigungsrechts in der Ehe im Jahr 1976, was ein klares Signal für den Schutz der körperlichen Integrität jedes Einzelnen setzte.

Insgesamt zeigt die Gesetzeslage zur Körperverletzung im StGB, wie ernst der Schutz der körperlichen Unversehrtheit genommen wird und wie differenziert die verschiedenen Formen der Körperverletzung behandelt werden. Dabei spielen sowohl die Schwere der Tat als auch die Umstände ihrer Begehung eine entscheidende Rolle in der Bewertung und Sanktionierung durch die Justiz.

Jugendliche schlagen Schüler im Schulhof zusammen Körperverletzung 👆Körperverletzung Rechtsprechung

Fallbeispiele

Relevante Entscheidungen

Im Rahmen der Rechtsprechung zu Körperverletzungsdelikten lassen sich zahlreiche relevante Entscheidungen finden, die maßgeblich zur Fortbildung des Rechts beigetragen haben. Ein bemerkenswerter Fall ist das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 28. Juni 2005 – 1 StR 200/05), bei dem es um die Abgrenzung zwischen einfacher und gefährlicher Körperverletzung ging. Hierbei wurde klargestellt, dass bei der gefährlichen Körperverletzung gemäß § 224 StGB besonders die Verwendung eines gefährlichen Werkzeugs im Vordergrund steht. In diesem Fall ging es um einen Angeklagten, der bei einer Auseinandersetzung ein Messer verwendet hatte, was zur Qualifizierung als gefährliche Körperverletzung führte. Diese Entscheidung verdeutlicht, wie wichtig die konkrete Tatbegehung und die eingesetzten Mittel für die rechtliche Bewertung eines Delikts sind.

Urteilsbegründungen

Die Urteilsbegründungen in Fällen von Körperverletzung sind oft komplex und berücksichtigen zahlreiche Faktoren wie die Intensität der Tat, die Vorsatzform und die Auswirkungen auf das Opfer. Ein weiteres Beispiel ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt (OLG Frankfurt, Beschluss vom 5. Februar 2010 – 2 Ss 313/09), das sich mit der Frage beschäftigte, inwieweit die psychische Belastung des Opfers in die Strafzumessung einfließen sollte. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die psychischen Folgen für das Opfer eine erhebliche Rolle spielen können, insbesondere wenn diese langfristiger Natur sind. Diese Urteilsbegründung zeigt, dass nicht nur die physischen, sondern auch die psychischen Auswirkungen einer Körperverletzung bei der rechtlichen Bewertung berücksichtigt werden müssen.

Präzedenzfälle

Bekannte Urteile

Ein weiterer bedeutender Präzedenzfall in der deutschen Rechtsprechung zur Körperverletzung ist das sogenannte “Kopfnuss-Urteil” des BGH (BGH, Urteil vom 26. August 1999 – 4 StR 168/99). In diesem Fall ging es um einen Vorfall, bei dem der Angeklagte seinem Opfer eine Kopfnuss versetzte, was zu einer schweren Gehirnerschütterung führte. Der BGH entschied, dass auch scheinbar geringfügige körperliche Angriffe schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen haben können und daher als gefährliche Körperverletzung eingestuft werden können, wenn sie mit erheblicher Kraft ausgeführt werden. Dieses Urteil hat die Rechtsprechung dahingehend beeinflusst, dass auch alltägliche Handlungen, je nach Ausführung und Folgen, als gefährliche Körperverletzung gewertet werden können.

Einfluss auf Rechtsprechung

Die oben genannten Präzedenzfälle haben nicht nur die Rechtsprechung in Fällen von Körperverletzung beeinflusst, sondern auch das allgemeine Verständnis dafür, wie körperliche und psychische Schäden rechtlich zu bewerten sind. Ein markantes Beispiel für diesen Einfluss ist die verstärkte Berücksichtigung der Opferperspektive in den Urteilen. Gerichte sind zunehmend bemüht, die individuellen Umstände und die spezifischen Auswirkungen der Tat auf die Opfer in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Dies zeigt sich in der verstärkten Anwendung von § 46 StGB, der die Strafzumessung regelt und die Berücksichtigung der Tatfolgen fordert. Die Auseinandersetzung mit solchen Präzedenzfällen verdeutlicht die dynamische Natur der Rechtsentwicklung und die Notwendigkeit, juristische Entscheidungen kontinuierlich an gesellschaftliche Veränderungen und neue Erkenntnisse anzupassen.

Tuğçe Albayrak stirbt nach Zivilcourage Körperverletzung 👆Körperverletzung Tatbestandsmerkmale

Vorsatz und Fahrlässigkeit

Bewusstes Handeln

Beim Thema Körperverletzung spielt die Frage des Vorsatzes eine entscheidende Rolle. Vorsatz bedeutet, dass der Täter die Verletzung bewusst und gewollt herbeiführt. Das deutsche Strafgesetzbuch (StGB) unterscheidet zwischen verschiedenen Arten des Vorsatzes, wobei der direkte Vorsatz (dolus directus) und der Eventualvorsatz (dolus eventualis) die relevantesten Formen in Bezug auf Körperverletzungsdelikte sind. Direkt vorsätzlich handelt der Täter, wenn er die Tat mit voller Absicht begeht, etwa wenn jemand gezielt zuschlägt, um dem Opfer zu schaden. Der Eventualvorsatz hingegen liegt vor, wenn der Täter die Möglichkeit einer Verletzung erkennt, diese aber billigend in Kauf nimmt. Ein klassisches Beispiel hierfür ist, wenn jemand in einer Menschenmenge einen Gegenstand wirft, obwohl er weiß, dass dabei jemand verletzt werden könnte. Nach § 223 StGB ist für die Strafbarkeit der Körperverletzung ein solcher Vorsatz erforderlich.

Unbeabsichtigte Folgen

Fahrlässigkeit ist eine weitere wichtige Komponente bei der Beurteilung von Körperverletzungsdelikten. Fahrlässigkeit bedeutet, dass der Täter die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt und dadurch die Verletzung eines anderen verursacht. Nach § 229 StGB wird auch fahrlässige Körperverletzung bestraft, allerdings mit milderen Strafen als bei vorsätzlichem Handeln. Ein Beispiel für fahrlässige Körperverletzung könnte ein Verkehrsunfall sein, bei dem der Fahrer die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschreitet und dadurch einen Passanten verletzt. Hierbei fehlt es dem Täter am Vorsatz, doch die Missachtung der Sorgfaltspflicht führt dennoch zu strafrechtlichen Konsequenzen. Die Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit ist häufig komplex und bedarf einer genauen Prüfung der Umstände des Einzelfalls.

Schuldunfähigkeit

Geistige Störungen

Ein weiterer relevanter Aspekt bei der Beurteilung von Körperverletzungsdelikten ist die Frage der Schuldunfähigkeit. Schuldunfähig ist gemäß § 20 StGB, wer bei Begehung der Tat aufgrund einer krankhaften seelischen Störung, einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit nicht in der Lage ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ein Beispiel hierfür könnte eine Person sein, die aufgrund einer akuten psychotischen Episode gewalttätig wird. In solchen Fällen ist die Fähigkeit, das eigene Handeln zu steuern, erheblich eingeschränkt. Die Rechtsprechung berücksichtigt diese Umstände und kann zu einer Minderung der Strafe führen oder sogar zu einer vollständigen Strafbefreiung.

Rechtfertigungsgründe

Neben der Schuldunfähigkeit gibt es auch Rechtfertigungsgründe, die in bestimmten Situationen eine Körperverletzung rechtfertigen können. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Notwehr, geregelt in § 32 StGB. Notwehr liegt vor, wenn jemand eine gegenwärtige rechtswidrige Angriffshandlung abwehrt. Hierbei muss die Verteidigungshandlung erforderlich und angemessen sein. Ein Beispiel für eine gerechtfertigte Körperverletzung in Notwehr wäre, wenn jemand angegriffen wird und sich mit einem Schlag verteidigt, um den Angriff abzuwehren. Die Grenzen der Notwehr sind jedoch eng gesteckt, und eine Überschreitung kann strafrechtliche Folgen haben. Ein weiteres Beispiel für einen Rechtfertigungsgrund ist die Einwilligung des Verletzten, etwa im Rahmen von sportlichen Wettkämpfen, bei denen körperliche Auseinandersetzungen einvernehmlich erfolgen.

Khaled al-Masri greift Sozialarbeiter an Körperverletzung 👆Körperverletzung Strafen

Strafmaß

Die rechtlichen Konsequenzen einer Körperverletzung variieren erheblich, abhängig von der Schwere der Tat und den Umständen des Falles. Das Strafmaß richtet sich nach § 223 des Strafgesetzbuches (StGB), das die Körperverletzung als Vergehen behandelt. Hierbei ist zu beachten, dass die Strafe für eine einfache Körperverletzung im Regelfall eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht. Die Gerichte berücksichtigen bei der Bemessung der Strafe eine Vielzahl von Faktoren, darunter die Schwere der Verletzung, die Absicht des Täters sowie eventuelle Vorstrafen.

Freiheitsstrafe

Eine Freiheitsstrafe wird häufig in Fällen verhängt, in denen die Körperverletzung schwerwiegender Natur ist, beispielsweise wenn ein gefährliches Werkzeug verwendet wurde oder die Tat in einem besonders verwerflichen Kontext stattgefunden hat. Der § 224 StGB spezifiziert die gefährliche Körperverletzung und sieht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Ein Beispiel für eine solche Eskalation könnte ein Straßenfest sein, bei dem es zu einem körperlichen Übergriff mit einer Flasche als Waffe kam. In solchen Fällen wird die Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt, da eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestanden hat.

Geldstrafen

Geldstrafen werden in weniger schweren Fällen verhängt oder wenn mildernde Umstände vorliegen. Diese Strafen bemessen sich in Tagessätzen, deren Anzahl und Höhe sich nach Einkommen und Vermögen des Täters richten. Eine Geldstrafe kann auch dann in Betracht kommen, wenn es sich um einen Ersttäter handelt oder wenn die Körperverletzung im Affekt geschah, ohne dass der Täter eine vorsätzliche Schädigung beabsichtigte. Durch die flexible Gestaltung der Geldstrafe versucht das Gericht, eine gerechte Sanktion zu erreichen, die sowohl den Täter trifft als auch ihm die Möglichkeit gibt, seine Tat wiedergutzumachen.

Strafmilderung

Strafmilderung ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Strafrechts und ermöglicht es, die Strafe unter bestimmten Bedingungen zu reduzieren. Hierbei spielen die Umstände der Tat und das Verhalten des Täters nach der Tat eine entscheidende Rolle. Die §§ 46 und 49 StGB bieten die gesetzliche Grundlage für eine solche Milderung.

Mindernde Umstände

Mindernde Umstände, die zu einer Strafmilderung führen können, umfassen unter anderem das Geständnis des Täters, Reue und Bemühungen um Schadenswiedergutmachung. Auch eine verminderte Schuldfähigkeit, beispielsweise aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer affektiven Ausnahmesituation, kann berücksichtigt werden. Im beschriebenen Fall einer Schlägerei auf einem Straßenfest könnte der Täter etwa durch ein spontanes Geständnis und die Übernahme der Behandlungskosten des Opfers eine mildere Strafe erwirken.

Täter-Opfer-Ausgleich

Der Täter-Opfer-Ausgleich gemäß § 46a StGB ist ein weiteres Instrument zur Strafmilderung. Hierbei wird dem Täter die Möglichkeit gegeben, aktiv an der Wiedergutmachung des verursachten Schadens mitzuwirken. Der Ausgleich kann in Form von Schmerzensgeldzahlungen oder durch direkte Wiedergutmachungsmaßnahmen erfolgen. Diese Form der Konfliktlösung wird von den Gerichten positiv bewertet und kann zu einer erheblichen Reduzierung der Strafe führen. Im Kontext einer Straßenfest-Schlägerei könnte der Täter etwa durch Entschuldigung und finanzielle Kompensation des Opfers eine Einigung erzielen, die im Strafmaß berücksichtigt wird.

Massenschlägerei in Stuttgart – Urteil durch BGH 1 StR 430/23 Körperverletzung 👆Körperverletzung FAQ

Häufige Fragen

Rechtsberatung

Wer in Deutschland Opfer oder Beschuldigter einer Körperverletzung wird, steht oft vor der Frage, wie man sich am besten rechtlich absichert. Hierbei kann eine fundierte Rechtsberatung von entscheidender Bedeutung sein. Rechtsanwälte, die sich auf Strafrecht spezialisiert haben, können wertvolle Unterstützung bieten, indem sie die gesetzliche Lage erläutern und mögliche Verteidigungsstrategien entwickeln. Laut § 223 des Strafgesetzbuches (StGB) wird Körperverletzung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Eine qualifizierte Beratung kann helfen, die individuelle Situation realistisch einzuschätzen und die bestmöglichen rechtlichen Schritte zu ergreifen.

Verfahrensdauer

Die Dauer eines Verfahrens bei Körperverletzung kann je nach Komplexität des Falls und der Gerichtsbarkeit variieren. In der Regel umfasst ein solches Verfahren mehrere Phasen, beginnend mit der polizeilichen Ermittlung, gefolgt von der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft bis hin zur Gerichtsverhandlung. Laut einer Studie des Bundesministeriums der Justiz kann die durchschnittliche Dauer eines Strafverfahrens bei Körperverletzung zwischen drei Monaten und einem Jahr betragen. Es ist wichtig zu beachten, dass Faktoren wie die Anzahl der Zeugen, die Beweislage und die Auslastung der Gerichte die Verfahrensdauer erheblich beeinflussen können.

Rechte der Betroffenen

Schadensersatz

Opfer einer Körperverletzung haben unter bestimmten Umständen Anspruch auf Schadensersatz. Dieser Anspruch kann sich sowohl auf materielle als auch auf immaterielle Schäden erstrecken. Materielle Schäden umfassen beispielsweise Heilbehandlungskosten und Verdienstausfall, während immaterielle Schäden Schmerzensgeld für erlittenes Unrecht und psychische Belastungen umfassen können. Die rechtliche Grundlage dafür findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), insbesondere in § 823, der die Haftung für unerlaubte Handlungen regelt. Um einen solchen Anspruch durchzusetzen, ist es oft ratsam, sich an einen Anwalt zu wenden, der auf Zivilrecht spezialisiert ist.

Unterstützungsangebote

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten für Opfer von Körperverletzungen. Diese reichen von psychosozialer Betreuung über Opferberatungsstellen bis hin zu finanziellen Hilfen. Der Weiße Ring ist eine der bekanntesten Organisationen, die Opfern von Kriminalität Unterstützung anbietet. Sie bieten nicht nur direkte Hilfe, sondern auch Unterstützung bei der Bewältigung der emotionalen und praktischen Folgen einer Straftat. Zudem gibt es staatliche Hilfen wie das Opferentschädigungsgesetz (OEG), das finanzielle Unterstützung für Opfer von Gewalttaten vorsieht. Diese Hilfen können entscheidend sein, um Betroffenen den Weg zurück in ein normales Leben zu erleichtern.

Betrunkener wirft Glasflasche – Opfer schwer verletzt Körperverletzung

Streit mit Messer endet vor Amtsgericht Schwelm Körperverletzung 👆

[…] Schlägerei bei Straßenfest eskaliert – mehrere Verletzte Körperverletzung 👆 […]